5.1. Базы и банки данных

Термины "банк данных" и "база данных" являются очень близкими синонимами для обозначения некоторого структурированного массива информации. Предполагается, что банки данных содержат информацию, с которой можно производить достаточно ограниченное число манипуляций (поиск, просмотр), в то время как базы данных предоставляют возможность какой-то специальной обработки информации (с помощью специально написанных программ). Тем не менее, для простого пользователя не всегда очевидна закономерность выбора между этими двумя близкими терминами в том или ином случае. Поэтому банки и базы данных можно представлять как суть одно и тоже, с исторически сложившимся отнесением конкретных массивов информации либо к базам, либо к банкам данных.

Любая задача обработки информации и принятия решений может быть представлена в виде схемы, показанной на рис.5.1.

Рис. 5.1. Схема решения задач обработки информации и принятия решений:

х’ и y’ – входная и выходная информация;

f – внутреннее операторное описание.

Для нее дадим определения основных терминов. В качестве составных частей схемы выделяются информация (входная и выходная) и правила ее преобразования.

Правила могут быть в виде алгоритмов, процедур и эвристических последовательностей.

Алгоритм - последовательность правил перехода от исходных данных к результату. Правила могут выполняться компьютером или человеком.

Данные - совокупность объективных сведений.

Информация - сведения, неизвестные ранее получателю информации, пополняющие его знания, подтверждающие или опровергающие положения и соответствующие убеждения. Информация носит субъективный характер и определяется уровнем знаний субъекта и степенью его восприятия. Информация извлекается субъектом из соответствующих данных.

Знания - совокупность фактов, закономерностей и эвристических правил, с помощью которых решается поставленная задача. Последовательность операций обработки данных называют информационной технологией (ИТ). В силу значительного количества информации в современных задачах она должна быть упорядочена. Существует два подхода к упорядочению.

- Данные связаны с конкретной задачей (технология массивов) - упорядочение по использованию. Вместе с тем алгоритмы более подвижны (могут чаще меняться), чем данные. Это вызывает необходимость переупорядочения данных, которые к тому же могут повторяться в различных задачах.

- В связи с этим предложена другая, широко используемая технология баз данных, представляющая собой упорядочение по хранению.

Под базой данных (БД) понимают совокупность хранящихся вместе данных при наличии такой минимальной избыточности, которая допускает их использование оптимальным образом для одного или нескольких приложений. Целью создания баз данных, как разновидности информационной технологии и формы хранения данных, является построение системы данных, не зависящих от принятых алгоритмов (программного обеспечения), применяемых технических средств и физического расположения данных в ЭВМ; обеспечивающих непротиворечивую и целостную информацию при нерегламентируемых запросах. БД предполагает многоцелевое ее использование (несколько пользователей, множество форм документов и запросов одного пользователя).

База знаний (БЗ) представляет собой совокупность БД и используемых правил, полученных от лиц, принимающих решения (ЛПР).

Наряду с понятием «база данных» существует термин «банк данных», который имеет две трактовки.

- В настоящее время данные обрабатываются децентрализованно (на рабочих местах) с помощью персональных компьютеров (ПК). Первоначально же использовалась централизованная обработка на больших ЭВМ. В силу централизации базу данных называли банком данных и потому часто не делают различия между базами и банками данных.

- Банк данных – база данных и система управления ею (СУБД). СУБД (например, FoxPro) представляет собой приложение для создания баз данных как совокупности двумерных таблиц.

В силу многогранности баз данных и СУБД (комплекса технических и программных средств для хранения, поиска, защиты и использования данных) имеется множество классификационных признаков. Классификация БД по основным из них приведена на рис.5.2.

Рис. 5.2. Классификация БД.

Отдельно следует классифицировать системы управления базами данных (рис.5.3).

Базы данных могут классифицироваться и с точки зрения экономической: по условиям предоставления услуг – бесплатные и платные (бесприбыльные, коммерческие); по форме собственности – государственные, негосударственные; по степени доступности – общедоступные, с ограниченным кругом пользователей.

Рис. 5.3. Классификация СУБД.

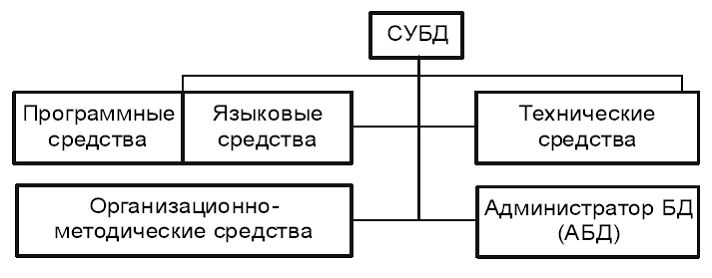

Состав СУБД и работа БД. СУБД представляет собой оболочку, с помощью которой при организации структуры таблиц и заполнения их данными получается та или иная база данных. В связи с этим имеет смысл обсудить системы программно-технических, организационных и «человеческих» составляющих (рис.5.4).

Рис. 5.4. Структура СУБД.

Программные средства включают систему управления, обеспечивающую ввод-вывод, обработку и хранение информации, создание, модификацию и тестирование БД, трансляторы.

Базовыми внутренними языками программирования являются языки четвертого поколения. В качестве базовых языков могут использоваться C, C++, Pascal, Object Pascal. Язык C++ позволяет строить программы на языке Visual Basic с широким спектром возможностей, более близком и понятном даже пользователю-непрофессионалу, и на непроцедурном (декларативном) языке структурированных запросов SQL. Следует отметить, что исторически для системы управления базой данных сложились три языка:

1) язык описания данных (ЯОД), называемый также языком описания схем, - для построения структуры («шапки») таблиц БД;

2) язык манипулирования данными (ЯМД) - для заполнения БД данными и операций обновления (запись, удаление, модификация);

3) язык запросов - язык поиска наборов величин в файле в соответствии с заданной совокупностью критериев поиска и выдачи затребованных данных без изменения содержимого файлов и БД (язык преобразования критериев в систему команд).

В настоящее время функции всех трех языков выполняет язык SQL, относящийся к классу языков, базирующихся на исчислении кортежей (кортеж чаще всего является единицей информации), языки СУБД FoxPro, Visual Basic for Application (СУБД Access) и т.д.

Вместе с тем сохранились и языки запросов, например язык запросов по примеру Query By Example (QBE) класса исчисления доменов. Отметим, что эти языки в качестве «информационной единицы» БД используют отдельную запись. С помощью языков БД создаются приложения, базы данных и интерфейс пользователя, включающий экранные формы, меню, отчеты. При создании БД на базе СУБД FoxPro эти элементы (объекты) фиксируются в отдельных файлах, которые, в свою очередь, сосредоточиваются в одном файле, называемом проектом. После отработки БД проект преобразуется в приложение. В СУБД Access все созданные объекты размещаются в одном файле.

Для работы с созданной БД пользователю или администратору БД следует иметь перечень файлов-таблиц с описанием состава их данных (структуры, схемы). Для этого создается специальный файл, называемый словарем данных (депозитарием, словарем-справочником, энциклопедией). Описание БД относится к метаинформации.

В качестве технических средств могут выступать супер- или персональные компьютеры с соответствующими периферийными устройствами.

Организационно-методические средства - это совокупность инструкций, методических и регламентирующих материалов, описаний структуры и процедуры работы пользователя с СУБД и БД.

Пользователей возможно разделить на две основные категории: конечные пользователи; администраторы баз данных.

Особо следует поговорить об администраторе базы данных (АБД). Естественно, что база данных строится для конечного пользователя (КП). Однако первоначально предполагалось, что КП не смогут работать без специалиста-программиста, которого назвали администратором базы данных. С появлением СУБД они взяли на себя значительную часть функций АБД, особенно для БД с небольшим объемом данных. Однако для крупных централизованных и распределенных баз данных потребность в АБД сохранилась. В широком плане под АБД понимают системных аналитиков, проектировщиков структур данных и информационного обеспечения, проектировщиков технологии процессов обработки, системных и прикладных программистов, операторов, специалистов в предметной области и по техническому обслуживанию. Иными словами, в крупных базах данных это могут быть коллективы специалистов. В обязанности АБД входит:

1) анализ предметной области, статус информации и пользователей;

2) проектирование структуры и модификация данных;

3) задание и обеспечение целостности;

4) загрузка и ведение БД;

5) защита данных;

6) обеспечение восстановления БД;

7) сбор и статистическая обработка обращений к БД, анализ эффективности функционирования БД;

8) работа с пользователем.

Одним из важнейших инструментов АБД является словарь.

Банк данных – автоматизированная информационная система централи-зованного хранения и коллективного использования данных. В состав банка данных входят одна или несколько баз данных, справочник баз данных, СУБД, а также библиотеки запросов и прикладных программ.

Банк данных инноваций – это база данных инноваций, реализующая одну из основных задач информационной поддержки инновационной деятельности в науке и образовании.

На сайте «Национального Информационного Центра по Науке и Инновациям – ScienceRF» Вы можете ознакомиться со следующим банком данных инноваций: http://www.sciencerf.ru/client/invest.aspx.

Банк данных законопроектов. Технология ведения банка данных законопроектов имеет много общего с ведением эталонного банка данных правовой информации. Цель его создания - совершенствование процесса подготовки и принятия законопроектов на основе формирования полной картины процесса законотворчества в республике.

Этот банк является автоматизированной системой централизованного учета, накопления и доведения до сведения заинтересованных лиц информации о законотворческой деятельности в Республике Беларусь.

Информационное наполнение компьютерного банка данных проектов законов составляют точные копии проектов законов и предусмотренных законодательством сопроводительных документов к ним. В настоящее время в компьютерном банке данных проектов законов содержится более 550 проектов законов и 8000 сопроводительных документов к ним.

Банк данных "Законодательство Российской Федерации". Банк данных "Законодательство Российской Федерации" представляет собой совместный проект Национального центра правовой информации Республики Беларусь и Научного центра правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации. Банк данных включает около 60 тысяч документов. Его программное обеспечение и распространение предоставляет Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, а информационное наполнение - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации.

Банк данных "Международные договоры". Банк данных "Международные договоры" включает свыше 2,8 тысяч международных договоров Республики Беларусь, а также правовых актов, принятых в рамках Союзного государства, Содружества Независимых Государств и других межгосударственных образований.

Банк данных "Решения органов местного управления и самоуправления". Банк данных "Решения органов местного управления и самоуправления" включает более 3 тысяч правовых актов областных и Минского городского Советов депутатов, а также облисполкомов и Минского горисполкома.

Банк данных "Судебная практика". Банк данных "Судебная практика" включает документы, в числе которых постановления пленумов Верховного Суда и Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, разъяснения Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, определения (решения) коллегий Верховного Суда Республики Беларусь, постановления президиумов областных судов (суда г. Минска), обзоры судебной практики, подготовленные отделом обобщений судебной практики Верховного Суда Республики Беларусь.

В соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2002 г. № 89рп "Об утверждении мероприятий по реализации предложений, изложенных в выступлении Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., докладах руководителей судов, выступлениях участников второго съезда судей Республики Беларусь" НЦПИ при участии Верховного Суда, Высшего Хозяйственного Суда и Министерства юстиции Республики Беларусь разработан новый интегрированный банк данных "Судебная практика".

Эталонный и другие банки данных правовой информации являются неотъемлемой частью государственной системы правовой информации. Они позволяют не только быстро найти необходимый нормативный правовой акт в актуальном состоянии, но и выполнять задачи по систематизации и кодификации действующего законодательства.

Комплекс таких достоинств, как официальность информации, оперативность обновления, расширенные возможности проведения логических (поисковых) операций между и внутри поисковых полей, вывод документов на печать и в файл из рубрикатора, копирование документа (части документа) с его реквизитами и источником опубликования в Microsoft Word, возможность перехода из словаря терминов и определений на документ, содержащий толкование термина, гиперссылки и иные характеристики, делают эти банки данных поистине уникальными поисковыми системами. Программное обеспечение и поисковые возможности этих систем постоянно совершенствуются.