5.9. Компьютерные сети

Системы, состоящие из двух и более компьютеров, разнесенных в пространстве и объединенных линиями связи, называют распределенными вычислительными системами или сетями ЭВМ. Именно в таких системах процесс обмена данными реализуется в наиболее полном виде и составляет основу функционирования открытых систем. Под открытыми системами в современном мире понимается концепция объединения с помощью процессов обмена данными информационного ресурса мирового сообщества. В более узком смысле - это информационно-вычислительные сети, к которым может подключиться через компьютер любой человек Земли, любая организация, корпорация, фирма и т.д. и воспользоваться информационными ресурсами этой системы или предложить ей свой информационный ресурс. Наиболее ярким представителем такой системы является мировая вычислительная сеть Интернет. Ее еще называют сеть сетей, так как она объединяет многие открытые системы (сети) на всех континентах нашей планеты.

Понятие вычислительных сетей. Распределенные вычислительные сис-темы (вычислительные сети) создаются в целях объединения информационных ресурсов нескольких компьютеров (под словом "несколько" понимается от двух до нескольких миллионов компьютеров). Ресурсы компьютера - это прежде всего память, в которой хранится информация, и производительность процессора (процессоров), определяющая скорость обработки данных. Поэтому в распределенных системах общая память и производительность системы как бы распределены между входящими в нее ЭВМ. Совместное использование общих ресурсов сети породило такие понятия и методы, как распределенные базы и банки данных, распределенная обработка данных. В концептуальном плане вычислительные сети, как и отдельные компьютеры, являются средством реализации информационных технологий и их процессов.

Вычислительные сети принято подразделять на два класса: локальные вычислительные сети (ЛВС) и глобальные вычислительные сети (ГВС).

Под локальной вычислительной сетью понимают распределенную вычис-лительную систему, в которой передача данных между компьютерами не тре-бует специальных устройств, а достаточно электрического соединения компью-теров с помощью кабелей и разъемов. Так как электрический сигнал ослабевает (уменьшается его мощность) при передаче по кабелю, и тем сильнее, чем про-тяженнее кабель, то, естественно, длина проводов, соединяющих компьютеры, ограничена. Поэтому ЛВС объединяют компьютеры, локализованные на весьма ограниченном пространстве. Обычно длина кабеля, по которому передаются данные между компьютерами, не должна превышать в лучшем случае 1 км. Указанные ограничения обусловили расположение компьютеров ЛВС в одном здании или в рядом стоящих зданиях. Обычно службы управления предприятий так и расположены, что и определило широкое использование в них для реализации процессов обмена локальных вычислительных сетей.

Глобальные сети объединяют ресурсы компьютеров, расположенных на значительном удалении, таком, что простым кабельным соединением не обойтись и приходится добавлять в межкомпьютерные соединения специальные устройства, позволяющие передавать данные без искажения и по назначению. Эти устройства коммутируют (соединяют, переключают) между собой компьютеры сети и в зависимости от ее конфигурации могут быть как пассивными коммутаторами, соединяющими кабели, так и достаточно мощными ЭВМ, выполняющими логические функции выбора наименьших маршрутов передачи данных. В глобальных вычислительных сетях, помимо кабельных линий, применяют и другие среды передачи данных. Большие расстояния, через которые передаются данные в глобальных сетях, требуют особого внимания к процедуре передачи цифровой информации с тем, чтобы посланные в сети данные дошли до компьютера-получателя в полном и неискаженном виде. В глобальных сетях компьютеры отдалены друг от друга на расстояние не менее 1 км и объединяют ресурсные возможности компьютеров в рамках района (округа) города или сельской местности, региона, страны и т.д.

Отдельные локальные и глобальные вычислительные сети могут объеди-няться, и тогда возникает сложная сеть, которую называют распределенной сетью.

Таким образом, в общем виде вычислительные сети представляют собой систему компьютеров, объединенных линиями связи и специальными устройствами, позволяющими передавать без искажения и переключать между компьютерами потоки данных. Линии связи вместе с устройствами передачи и приема данных называют каналами связи, а устройства, производящие переключение потоков данных в сети, можно определить одним общим названием -узлы коммутации.

Базовые топологии локальных компьютерных сетей. Термин тополо-гия сетей характеризует физическое расположение компьютеров, узлов комму-тации и каналов связи в сети.

Проблема синтеза структуры (топологии) сети является одной из важнейших, но до конца не решенной, в связи с чем при решении задач определения числа и взаимосвязи компонентов сети используются приближенные, эмпирические методы.

Все сети строятся на основе трех базовых топологий: "звезда" (star), "кольцо" (ring), "шина" (bus).

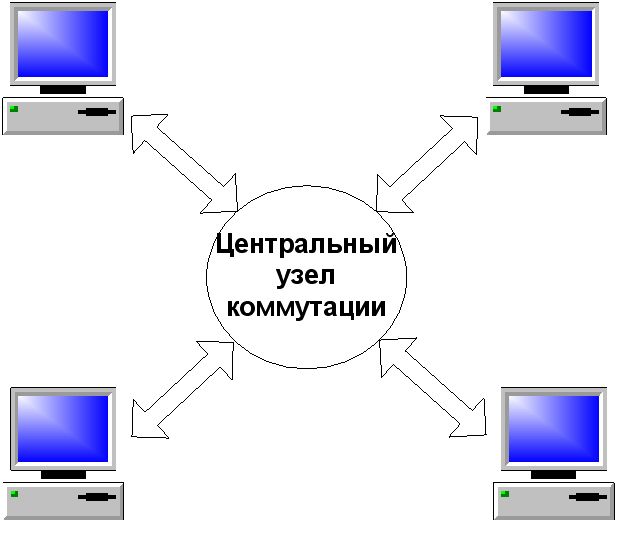

Топология звезда характерна тем, что в ней все узлы соединены с одним центральным узлом (рис.5.39).

Достоинства подобной структуры состоят в экономичности и удобстве с точки зрения организации управления взаимодействием компьютеров (абонентов). Звездообразную сеть легко расширить, поскольку для добавления нового компьютера нужен только один новый канал связи. Существенным недостатком звездообразной топологии является низкая надежность: при отказе центрального узла выходит из строя вся сеть.

Рис. 5.39. Звездообразная топология сети.

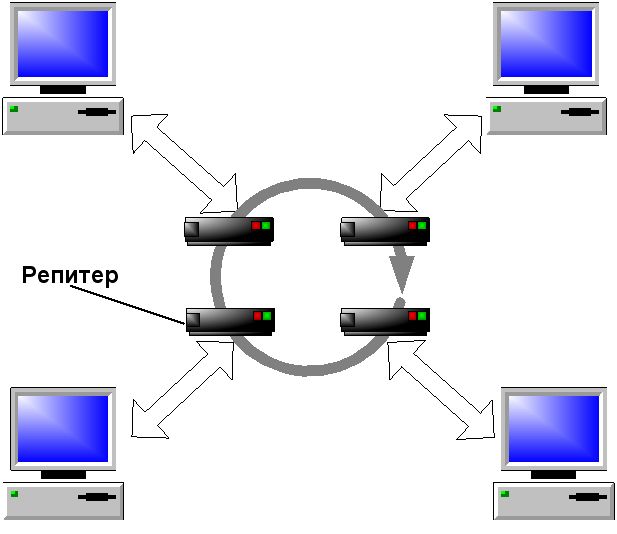

В топологии кольцо компьютеры подключаются к повторителям (репитерам) сигналов, связанным в однонаправленное кольцо (рис.5.40).

Рис. 5.40. Кольцевая топология сети.

По методу доступа к каналу связи (среде передачи данных) различают два основных типа кольцевых сетей: маркерное и тактированное кольца.

В маркерных кольцевых сетях по кольцу передается специальный управляющий маркер (метка), разрешающий передачу сообщений из компьютера, который им "владеет".

Если компьютер получил маркер и у него есть сообщение для передачи, то он "захватывает" маркер и передает сообщение в кольцо. Данные проходят через все повторители, пока не окажутся на том повторителе, к которому подключен компьютер с адресом, указанным в данных. Получив подтверждение, передающий компьютер создает новый маркер и возвращает его в сеть. При отсутствии у компьютера сообщения для передачи он пропускает движущийся по кольцу маркер.

В тактированном кольце по сети непрерывно вращается замкнутая последовательность тактов - специально закодированных интервалов фиксированной длины. В каждом такте имеется бит-указатель занятости. Свободные такты могут заполняться передаваемыми сообщениями по мере необходимости либо за каждым узлом могут закрепляться определенные такты.

Достоинствами кольцевых сетей являются равенство компьютеров по доступу к сети и высокая расширяемость. К недостаткам можно отнести выход из строя всей сети при выходе из строя одного повторителя и остановку работы сети при изменении ее конфигурации.

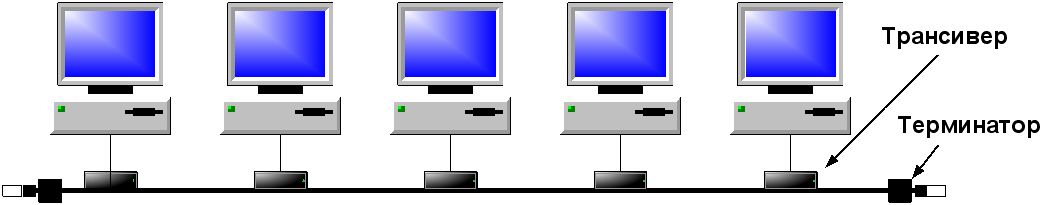

В топологии шина, широко применяемой в локальных сетях, все компьютеры подключены к единому каналу связи с помощью трансиверов (приемопередатчиков) (рис.5.41).

Рис. 5.41. Шинная топология сети.

Канал оканчивается с двух сторон пассивными терминаторами, поглощающими передаваемые сигналы. Данные от передающего компьютера передаются всем компьютерам сети, однако воспринимаются только тем компьютером, адрес которого указан в передаваемом сообщении. Причем в каждый момент только один компьютер может вести передачу. "Шина" - пассивная топология. Это означает, что компьютеры только "слушают" передаваемые по сети данные, но не перемещают их от отправителя к получателю. Поэтому если один компьютер выйдет из строя, это не скажется на работе остальных, что является достоинством шинной топологии. В активных топологиях компьютеры регенерируют сигналы и передают их по сети (как повторители компьютеров в кольцевой топологии). Другими достоинствами шины являются высокая расширяемость и экономичность в организации каналов связи. К недостаткам шинной организации сети относится уменьшение пропускной способности сети при значительных объемах трафика (трафик - объем данных).

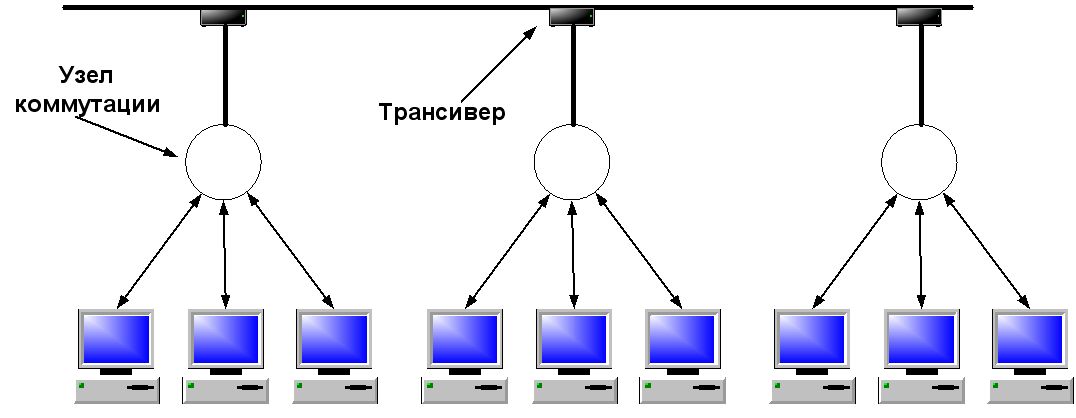

В настоящее время часто используются топологии, комбинирующие базовые: "звезда-шина", "звезда-кольцо".

Рис. 5.42. Топология звезда – шина.

Топология звезда - шина чаше всего выглядит как объединение с помощью магистральной шины нескольких звездообразных сетей (рис.5.42).

При топологии звезда - кольцо несколько звездообразных сетей соединяется своими центральными узлами коммутации в кольцо (рис.5.43).

Рис. 5.43. Топология звезда – кольцо.

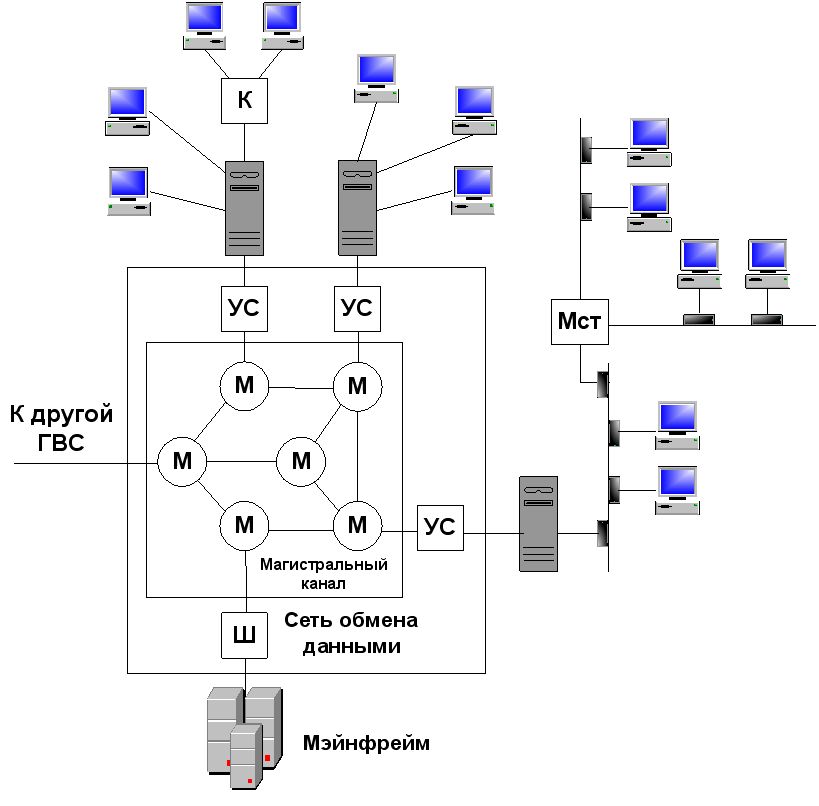

Топология глобальной вычислительной сети. Расширение локальных сетей как базовых, так и комбинированных топологий из-за удлинения линий связи приводит к необходимости их расчленения и создания распределенных сетей, в которых компонентами служат не отдельные компьютеры, а отдельные локальные сети, иногда называемые сегментами. Узлами коммутации таких сетей являются активные концентраторы (К) и мосты (Мет) - устройства, коммутирующие линии связи (в том числе разного типа) и одновременно усиливающие проходящие через них сигналы. Мосты, кроме того, еще и управляют потоками данных между сегментами сети. При соединении компьютеров или сетей (локальных или распределенных), удаленных на большие расстояния, используются каналы связи и устройства коммутации, называемые маршрутизаторами (М) и шлюзами (Ш). Маршрутизаторы взаимодействуют друг с другом и соединяются между собой каналами связи, образуя распределенный магистральный канал связи. Для согласования параметров данных (форматов, уровней сигналов, протоколов и т.п.), передаваемых по магистральному каналу связи, между маршрутизаторами и терминальными компонентами включаются устройства сопряжения (УС). При подключении к магистральному каналу вычислительных сетей (например, мэйнфреймов), которые невозможно согласовать с помощью стандартных устройств сопряжения, используются стандартные средства, называемые шлюзами. Терминальными абонентами называют отдельные компьютеры, локальные или распределенные сети, через маршрутизаторы подключенные к магистральному каналу. Таким образом, возникает глобальная вычислительная сеть, типовая типология которой приведена на рис.5.44. Глобальные сети могут объединяться между собой путем соединения через маршрутизаторы магистральных каналов, что в конечном итоге приводит к созданию мировой (действительно глобальной) информационно-вычислительной сети.

Спецификация Ethernet – самая популярная в настоящее время сетевая архитектура. Она использует узкополосную передачу со скоростью 10 Мбит/с, топологию шина, а для регулирования трафика в основном сегменте кабеля - CSMA/CD (МДПН/ОС).

Среда (кабель) Ethernet является пассивной, т.е. получает питание от компьютера. Следовательно, она прекратит работу из-за физического повреждения или неправильного подключения терминатора.

Сеть Ethernet имеет следующие характеристики:

• традиционная топология - линейная шина;

• другие топологии - звезда - шина;

• тип передачи - узкополосная;

• метод доступа - CSMA/CD;

• скорость передачи данных - 10 и 100 Мбит/с;

• кабельная система - тонкий и толстый коаксиальный, UTP (Unshielded Twisted-Pair - неэкранированная витая пара).

Ethernet разбивает данные на пакеты (кадры), формат которых отличается от формата пакетов, используемого в других сетях. Кадры представляют собой блоки информации, передаваемые как единое целое. Кадр Ethernet может иметь длину от 64 до 1518 байт, но сама структура кадра Ethernet использует по крайней мере 18 байт, поэтому размер блока данных в Ethernet - от 46 до 1500 байт. Каждый кадр содержит управляющую информацию и имеет общую с другими кадрами организацию.

Рис. 5.44. Типовая топология глобальной

информационно-вычислительной сети.

Глобальная сеть Интернет. В настоящее время существует два созвуч-ных термина - internet и Internet (INTERNET - system of INTERconnected compu-ter NETworks).

Под internet понимают технологию обмена данными, основанную на использовании протоколов TCP/IP, а под Internet - глобальное сообщество мировых сетей, которые используют интернет для обмена данными. Internet (далее - Интернет) начинался аналогично большинству современных технологий как военная программа, направленная на повышение устойчивости системы обороны США.