2.2.1. История персональных компьютеров

23 декабря 1947 г. три учёных в лабораториях компании Bell Labs, Уильям Шоклей, Уолтер Братэйн и Джон Бардин изобрели точечный транзисторный усилитель, что позволило уменьшить размеры компьютеров, до этого использовавших электронные лампы.

В сентябре 1958 г. Джек Килби из компании Texas Instruments построил первую электронную микросхему, где пять компонентов были интегрированы на одной плате из германия размером в 1.5 см в длину и 1—2 мм в толщину.

В 1959 г. Роберт Нойс из Fairchild Semiconductor, построил интегрированную электронную микросхему, где компоненты были соединены друг с другом алюминиевыми линиями на окисленной поверхности кремния (silicon-oxide).

В 1960 г. компания Digital Equipment представила первый миникомпьютер PDP-1 (ПДП — Программа, Дата, Процессор), стоимость которого составляла 120 000 $. Это был первый коммерческий компьютер, оснащенный клавиатурой и монитором.

В 1963 г. Даглас Энгельбарт изобрёл компьютерную мышь — устройство ввода информации в компьютер методом «тыка» :)

В 1964 г. Джон Кемени и Томас Кюртц в колледже Dartmouth, разработали язык программирования BASIC. BASIC — это аббревиатура, которое читается как Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code, или Многоцелевой Язык Символьных Кодов Инструкций для Начинающих (МЯСКИН? :).

В 1964 г. Американская Ассоциация Стандартов принимает новый 7-битовый стандарт для обмена информации ASCII (American Standard Code for Information Interchange.)

В 1965 г. Гордон Мур, директор подразделения исследований и разработок в Fairchild Semiconductor формулирует вывод, основанный на наблюдениях за динамикой развития технологий изготовления микросхем. Эта формулировка получает название закон Мура: плотность транзисторов в интегрированных микросхемах будет удваиваться каждые 12 месяцев в течении следующих десяти лет.

В мае 1966 г. Стивен Грей основывает общество компьютерных любителей (Amateur Computer Society) или ACS, и начинает публиковать новости клуба.

4 июня 1966 г. американский офис патентов выдает доктору Роберту Деннарду из компании IBM патент № 3387286 на однотранзисторную ячейку памяти (DRAM Dynamic Random Access Memory — Динамическая Память с Произвольным Доступом) и на базовую идею 3-транзисторной ячейки памяти. Такой тип памяти используется для краткосрочного хранения информации в компьютере.

В 1966 г. Роберт Нойс и Гордон Мур основывают корпорацию Intel. Эта компания начинает с создания микрочипов памяти, но постепенно превращается в компанию по производству микропроцессоров.

В 1966 г. Дуглас Энгельбарт из исследовательского института Стэнфорда, представляет систему, состоящую из буквенной клавиатуры, цифровой клавиатуры, мышки и программы, поддерживающей вывод информации на экран в разных «окнах». На демонстрации показывают текстовой редактор, систему, разрешающую строить ссылки на информацию и программу для коллективной работы.

В 1969 г. компания Honeywell выпускает «Кухонный Компьютер» H316 — первый домашний компьютер (стоимость 10 600 $).

В 1969 г. Пентагон создает четыре узла сети APRAnet — прообраза современной Internet.

В 1984 г. компания Amiga Inc. в лице ЭрДжи Майкла и Дэйва Морса устраивает демонстрацию первого в мире персонального мультимедийного компьютера Amiga 1000. Демонстрация «Боинг» (Boeing) показывала как трёхмерный шар разрисованный красными и белыми квадратами летает в трёхмерной же комнате и с грохотом ударяется о стены. Историческое действие наблюдали специально отобранные представители американских трудящихся.

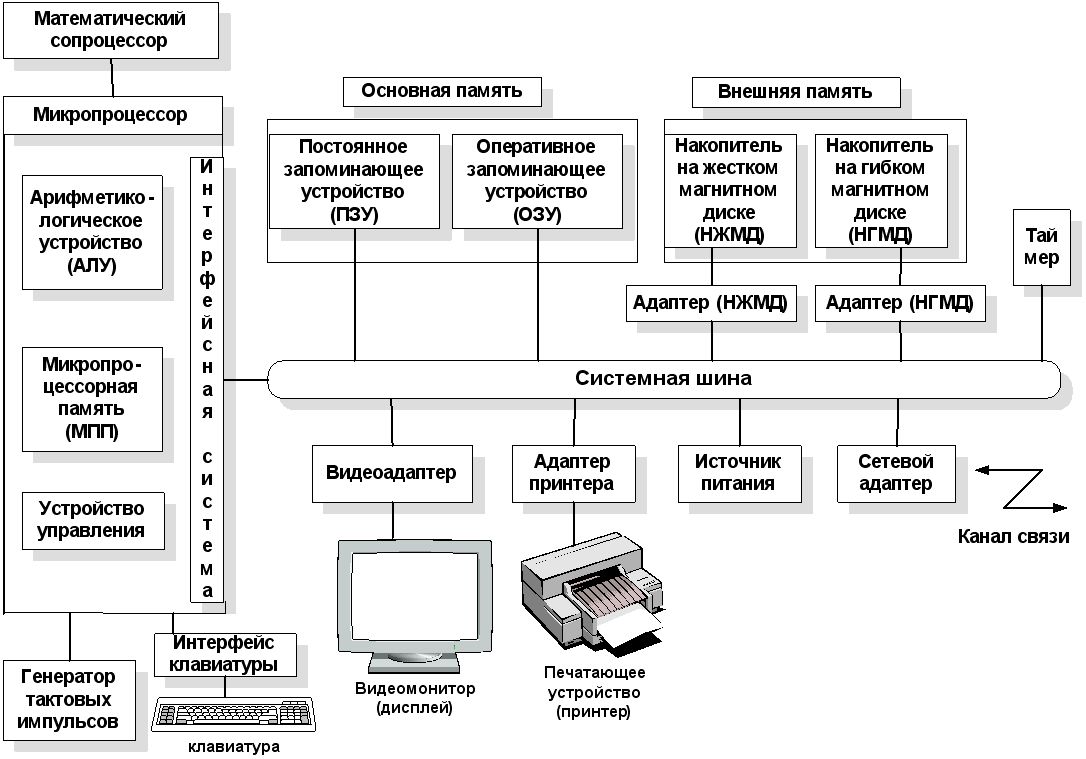

Архитектура персонального компьютера представлена на рис.2.2.

Рис. 2.2. Архитектура персонального компьютера

Микропроцессор (МП) — центральный блок ПК, предназначенный для управления работой всех блоков машины и для выполнения арифметических и логических операций над информацией.

В состав микропроцессора входят следующие устройства.

Устройство управления (УУ): формирует и подает во все блоки машины в нужные моменты времени определенные сигналы управления (управляющие импульсы), обусловленные спецификой выполняемой операции и результатами предыдущих операций; формирует адреса ячеек памяти, используемых выполняемой операцией, и передает эти адреса в соответствующие блоки ЭВМ; опорную последовательность импульсов устройство управления получает от генератора тактовых импульсов.

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) предназначено для выполнения всех арифметических и логических операций над числовой и символьной информацией (в некоторых моделях ПК для ускорения выполнения операций к АЛУ часто подключается дополнительный математический сопроцессор).

Микропроцессорная память (МПП) предназначена для кратковременного хранения, записи и выдачи информации, непосредственно в ближайшие такты работы машины используемой в вычислениях; МПП строится на регистрах и используется для обеспечения высокого быстродействия машины, ибо основная память (ОП) не всегда обеспечивает скорость записи, поиска и считывания информации, необходимую для эффективной работы быстродействующего микропроцессора. Регистры — быстродействующие ячейки памяти различной длины (в отличие от ячеек ОП, имеющих стандартную длину 1 байт и более низкое быстродействие).

Интерфейсная система микропроцессора предназначена для сопряжения и связи с другими устройствами ПК; включает в себя внутренний интерфейс МП, буферные запоминающие регистры и схемы управления портами ввода-вывода (ПВВ) и системной шиной.

Интерфейс (interface) — совокупность средств сопряжения и связи устройств компьютера, обеспечивающая их эффективное взаимодействие.

Порт ввода-вывода (I/O port) — аппаратура сопряжения, позволяющая подключить к микропроцессору другое устройство.

Генератор тактовых импульсов генерирует последовательность электрических импульсов; частота генерируемых импульсов определяет тактовую частоту машины.

Промежуток времени между соседними импульсами определяет время одного такта работы машины, или просто, такт работы машины.

Частота генератора тактовых импульсов является одной из основных характеристик персонального компьютера и во многом определяет скорость его работы, ибо каждая операция в машине выполняется за определенное количество тактов.

Системная шина — основная интерфейсная система компьютера, обеспечивающая сопряжение и связь всех его устройств между собой.

Системная шина включает в себя:

- кодовую шину данных (КШД), содержащую провода и схемы сопряжения для параллельной передачи всех разрядов числового кода (машинного слова) операнда;

- кодовую шину адреса (КША), содержащую провода и схемы сопряжения для параллельной передачи всех разрядов кода адреса ячейки основной памяти или порта ввода-вывода внешнего устройства;

- кодовую шину инструкций (КШИ), содержащую провода и схемы сопряжения для передачи инструкций (управляющих сигналов, импульсов) во все блоки машины;

- шину питания, содержащую провода и схемы сопряжения для подключения блоков ПК к системе энергопитания.

Системная шина обеспечивает три направления передачи информации:

- Между микропроцессором и основной памятью;

- Между микропроцессором и портами ввода-вывода внешних устройств;

- Между основной памятью и портами ввода-вывода внешних устройств (в режиме прямого доступа к памяти).

Все блоки, а точнее их порты ввода-вывода, через соответствующие унифицированные разъемы (стыки) подключаются к шине единообразно: непосредственно или через контроллеры (адаптеры). Управление системной шиной осуществляется микропроцессором либо непосредственно, либо, что чаще, через дополнительную микросхему контроллер шины, формирующий основные сигналы управления. Обмен информацией между внешними устройствами и системной шиной выполняется с использованием ASCII-кодов.

Основная память (ОП) предназначена для хранения и оперативного обмена информацией с прочими блоками машины. ОП содержит два вида запоминающих устройств: постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) и оперативное запоминающее устройство (ОЗУ).

ПЗУ (ROM — Read Only Memory) предназначено для хранения неизменяемой (постоянной) программной и справочной информации; позволяет оперативно только считывать информацию, хранящуюся в нем (изменить информацию в ПЗУ нельзя).

ОЗУ (RAM — Random Access Memory) предназначено для оперативной записи, хранения и считывания информации (программ и данных), непосредственно участвующей в информационно-вычислительном процессе, выполняемом ПК в текущий период времени.

Главными достоинствами оперативной памяти являются ее высокое быстродействие и возможность обращения к каждой ячейке памяти отдельно (прямой адресный доступ к ячейке). В качестве недостатка оперативной памяти следует отметить невозможность сохранения информации в ней после выключения питания машины (энергозависимость).

Кроме основной памяти на системной плате ПК имеется и энергонезависимая память CMOS RAM (Complementary Metall-Oxide Semiconductor RAM), постоянно питающаяся от своего аккумулятора; в ней хранится информация об аппаратной конфигурации ПК (о всей аппаратуре, имеющейся в компьютере), которая проверяется при каждом включении системы.

Внешняя память относится к внешним устройствам ПК и используется для долговременного хранения любой информации, которая может когда-либо потребоваться для решения задач. В частности, во внешней памяти хранится все программное обеспечение компьютера. Внешняя память содержит разно-образные виды запоминающих устройств, но наиболее распространенными из них, имеющимися практически на любом компьютере, являются показанные на структурной схеме накопители на жестких (НЖМД) и гибких (НГМД) магнитных дисках.

Назначение этих накопителей: хранение больших объемов информации, запись и выдача хранимой информации по запросу в оперативное запоминающее устройство. Различаются НЖМД и НГМД лишь конструктивно, объемами хранимой информации и временем поиска, записи и считывания информации.

В качестве устройств внешней памяти часто используются также накопители на оптических дисках (CD-ROM — Compact Disk Read Only Memory) и реже – запоминающие устройства на кассетной магнитной ленте (стримеры).

Источник питания — блок, содержащий системы автономного и сетевого энергопитания ПК.

Таймер — внутримашинные электронные часы реального времени, обеспечивающие, при необходимости, автоматический съем текущего момента времени (год, месяц, часы, минуты, секунды и доли секунд). Таймер подключается к автономному источнику питания — аккумулятору и при отключении машины от сети продолжает работать.

К системной шине и к МП ПК наряду с типовыми внешними уст-ройствами могут быть подключены и некоторые дополнительные интег-ральные микросхемы, расширяющие и улучшающие функциональные возможности микропроцессора: математический сопроцессор, контроллер прямого доступа к памяти, сопроцессор ввода-вывода, контроллер прерываний и др.

Математический сопроцессор широко используется для ускоренного выполнения операций над двоичными числами с фиксированной и плавающей запятой, над двоично-кодированными десятичными числами, для вычисления некоторых трансцендентных, в том числе тригонометрических функций. Мате-матический сопроцессор имеет свою систему команд и работает параллельно (совмещенно во времени) с основным МП, но под управлением последнего. Ускорение операций происходит в десятки раз. Последние модели МП, начиная с МП 80486 DX, включают сопроцессор в свою структуру.

Контроллер прямого доступа к памяти освобождает МП от прямого управления накопителями на магнитных дисках, что существенно повышает эффективное быстродействие ПК. Без этого контроллера обмен данными между ВЗУ и ОЗУ осуществляется через регистр МП за два шага, а при его наличии за один шаг — данные непосредственно передаются между ВЗУ и ОЗУ, минуя МП.

Сопроцессор ввода-вывода — за счет параллельной работы с МП существенно ускоряет выполнение процедур ввода-вывода при обслуживании нескольких внешних устройств (дисплея, принтера, НМД, НГМД и др.); освобождает МП от обработки процедур ввода-вывода, в том числе реализует и режим прямого доступа к памяти.

Важнейшую роль играет в ПК контроллер прерываний.

Прерывание — временный приостанов выполнения одной программы с целью оперативного выполнения другой, в данный момент более важной (приоритетной) программы.

Прерывания возникают при работе компьютера постоянно, достаточно сказать, что все процедуры ввода-вывода информации выполняются по прерываниям, например, прерывания от таймера возникают и обслуживаются контроллером прерываний 18 раз в секунду (естественно, пользователь их не замечает).

Прерывания делятся на:

- прерывания от базовой системы ввода-вывода или прерывания нижнего уровня;

- прерывания от операционной системы или прерывания верхнего уровня.

Контроллер прерываний обслуживает процедуры прерывания, принимает запрос на прерывание от внешних устройств, определяет уровень приоритета этого запроса и выдает сигнал прерывания в МП. МП, получив этот сигнал, приостанавливает выполнение текущей программы и переходит к выполнению специальной программы обслуживания того прерывания, которое запросило внешнее устройство. После завершения программы обслуживания восстанавливается выполнение прерванной программы. Контроллер прерываний является программируемым.

Элементы конструкции ПК. Конструктивно ПК выполнены в виде центрального системного блока, к которому через разъемы — стыки подключаются внешние устройства: дополнительные блоки памяти, клавиатура, дисплей, принтер и др.

Системный блок обычно включает в себя системную плату, блок питания, накопители на дисках, разъемы для дополнительных устройств и платы расширения с контроллерами — адаптерами внешних устройств.

На системной плате (часто ее называют материнской платой — motherboard), в свою очередь, размещаются: микропроцессор; математический сопроцессор; генератор тактовых импульсов; модули (микросхемы) ОЗУ и ПЗУ; микросхема CMOS-памяти; адаптеры клавиатуры, НМД и НГМД; контроллер прерываний; таймер и др.

Все они подсоединяются к материнской плате с помощью разъемов (слотов).

2.2.1.1. Функциональные характеристики персонального компьютера