4.2.3. Принципы работы ОС

Поскольку в настоящее время наибольшее распространение получили сетевые ОС и, более того, эти ОС являются развитием локальных, то при изложении принципов работы ограничимся лишь принципами работы сетевой ОС.

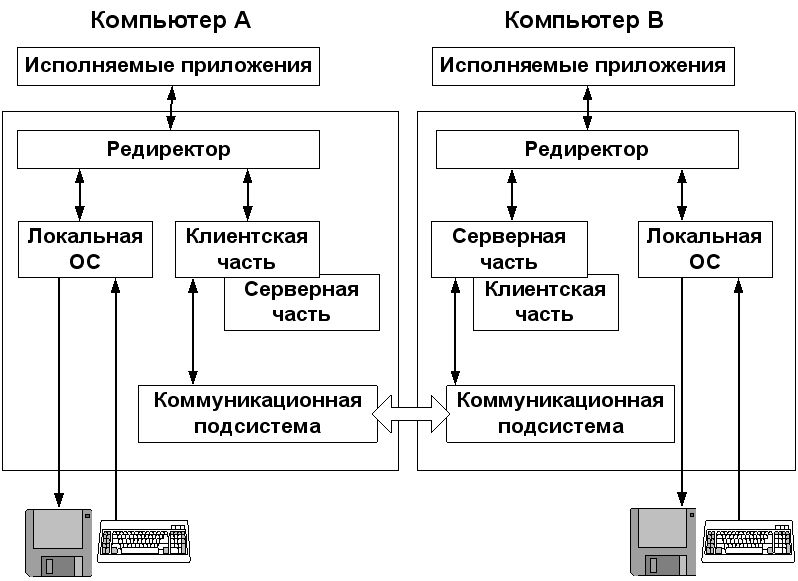

В сетевой ОС компьютера выделяют следующие компоненты:

- локальная ОС – обеспечивает управление локальными ресурсами;

- клиентская часть – предоставляет средства доступа к удаленным ресурсам;

- серверная часть – содержит средства передачи собственных ресурсов в общее пользование;

- коммуникационная подсистема.

Взаимодействие компонентов сетевой ОС поясняет рис.4.2.

Рис. 4.2. Взаимодействие компонентов сетевой ОС.

На нем компьютер А является клиентом (обращается к ресурсам другой машины), а компьютер Б – сервером (предоставляет свои ресурсы другим пользователям сети). Компонент клиентской части – редиректор – перехватывает и анализирует поступающие от приложений запросы. Запрос, выданный к ресурсу своего компьютера, переадресовывается подсистеме локальной ОС. Запрос к удаленному ресурсу пересылается клиентской части. Клиентская часть преобразует запрос из локального формата в сетевой и передает его коммуникационной подсистеме для доставки к серверу. Серверная часть ОС компьютера Б принимает запрос, преобразует его и передает через своего кредитора для выполнения своей локальной ОС. После получения результата сервер через коммуникационную подсистему направляет ответ клиенту. Клиентская часть преобразует результат в соответствующий формат и адресует его приложению.

Если выполнение серверных функций является основным назначением компьютера, то он называется выделенным сервером.

В зависимости от того, какой ресурс сервера преимущественно используется, различают варианты:

- файл-сервер — предназначается для хранения большого количества файлов, коллективно используемых в офисе (их наличие на каждом локальном компьютере нецелесообразно);

- сервер печати — принтер, подключенный к этому серверу, доступен другим компьютерам сети;

- сервер приложений — определяет возможность использования приложений в сети более чем одним пользователем. Возможно выполнение приложения на том компьютере, с которого оно запущено, или на сервере приложений. Если задача выполняется на сервере приложений, то компьютер клиента является терминалом, на котором лишь отображается результат;

- сервер удаленного доступа – обеспечивает доступ к файлам и данным, печать документов и обмен электронной почтой с другими пользователями сети. Пользователь компьютера, связанного с сетью чер сервер удаленного доступа, имеет возможность, модифицировать файлы в сети, печатать документы;

- сервер связи – организовывает соединение между разнородными сегментами сети;

- сервер баз данных обрабатывает запросы на обслуживание клиентов, нуждающихся в информации из баз данных;

- сервер безопасности данных – обеспечивает защиту информации от несанкционированного доступа. При этом устанавливаются различные права и регистрируются любые виды доступа к информации или ресурсам компьютера;

- сервер резервирования данных – обеспечивает резервирование информации на разнообразные носители (магнитные и оптические диски, стримеры).

Выделенный сервер не принято использовать для выполнения задач, не связанных с его основным назначением, поскольку это уменьшает производительность всей системы. Поэтому, например, на серверной части ОС NetWare не предусмотрена возможность выполнения прикладных программ, а на рабочих станциях отсутствуют серверные компоненты. Другим примером является ОС Windows NT. В отличие от NetWare оба варианта данной сетевой ОС – Windows NT Server (для выделенного сервера) и Windows NT Workstation (для рабочей станции) – поддерживают функции и клиента и сервера. Например, под управлением Windows NT Server могут запускаться обычные программы локального пользователя, а рабочие станции, на которых установлена ОС Windows NT Workstation, могут выполнять функции невыделенного сервера.